Por Felipe Pérez C

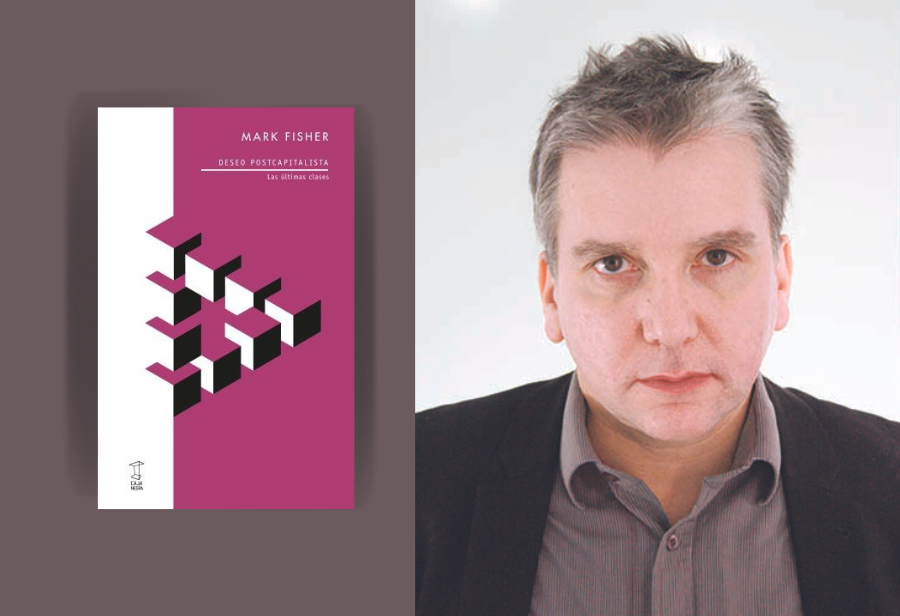

Mark Fisher: Deseo Postcapitalista

Caja Negra, 2023. 272 páginas.

$20.000

Con anterioridad, en libros como Realismo Capitalista ¿No hay alternativa? o K-Punk, conocimos a Mark Fisher en su faceta de ensayista, bloguero y militante. De allí derivan sus reseñas y/o análisis culturales sobre música popular, series y películas; así como sus conceptualizaciones sobre el realismo capitalista, aquella creencia de que no es posible una alternativa al capitalismo; o su repolitización de la hauntología, entendida como la sensación de que el pasado sigue acechando el presente, generando una incapacidad para pensar el futuro tanto política como socialmente.

En Deseo Postcapitalista el panorama se manifiesta ligeramente diferente: se nos muestra al autor en su calidad de docente y formador. Podemos encontrar un Fisher que bromea con su alumnado, que duda ante la complejidad de las preguntas que emergen de la cátedra y que es sincero al concluir que no tiene todas las respuestas. El libro en cuestión es la transcripción de las clases del seminario del mismo nombre, una cátedra de la maestría en Teoría del Arte Contemporáneo del Departamento de Culturas Visuales de la Universidad de Goldsmiths. Si bien estaban contempladas quince clases durante el período académico de 2016-2017, solo alcanzaron a realizarse cinco, producto del fallecimiento de Mark Fisher. De ahí el subtítulo del libro: “las últimas clases”.

Estas cinco clases pueden describirse como el proceso de construcción de una teoría (en la que convergen autores como Nick Srnicek, Alex Williams, Ellen Willis, Georg Lukács, Nancy Hartsock, Jean-Francois Lyotard, entre otras/os que no alcanzaron a ser abordados en el desarrollo del curso), la cual integra un diagnóstico, una especie de cronología que contiene elementos teóricos, y una puesta en síntesis de ciertos elementos conceptuales que dan cuenta de la idea que subyace al postcapitalismo: hay “algo” más allá del capitalismo e implica un inicio y una dirección, su punto de partida es la situación en la que estamos actualmente e involucra pasar a través de este. No es necesariamente lo opuesto, sino lo que sucederá cuando el capitalismo termine. No obstante, “el mero hecho de que algo sea postcapitalista no significa que sea deseable”. Sin ir más lejos, como alude Peter Frase, una de las posibilidades es la extinción de la especie humana.

Teniendo en consideración esto último, diversas preguntas motivan el devenir del seminario, entre ellas: ¿existe realmente un deseo de algo más allá del capitalismo?, ¿pueden los grupos subyugados luchar contra su propio interés? En este contexto, Fisher se centra en desentrañar cómo el capitalismo capturó el deseo y la imaginación posibilitando, por ejemplo, la desarticularon de las luchas identitarias; la mutación del trabajo, con el objetivo de impedir y obstaculizar la unión entre trabajadoras/es; y el giro de la conciencia de clase hacia un tipo de resentimiento individual.

Sin embargo, el libro no trata solo de derroteros ligados al pesimismo por la situación actual en la que nos encontramos. En él también encontramos posibilidades, caminos e ideas provenientes, principalmente, de la teoría crítica (crítica al orden existente y vocación transformadora), el feminismo (concientización, emancipación e interseccionalidad), el aceleracionismo (no hay forma de volver a un pasado cosificado, tampoco existe un afuera, la solución tiene que venir desde adentro y debe ir hacia adelante temporal e históricamente), entre otros. En base a esto último, me gustaría rescatar un par de ideas que, personalmente, me parecen centrales en el devenir de lo que podría denominarse como Postcapitalismo.

Para subvertir esto, el autor alude que la conciencia de nuestra propia existencia no es algo autoevidente. Nunca está dada. En otras palabras, “la conciencia de nuestro lugar dentro de una estructura de desigualdad -ya sea el capitalismo, el patriarcado o la supremacía blanca- tiene que ser construida”. Para ello, se tiene que practicar una toma de conciencia productiva que genere un desplazamiento en nuestra forma de concebir y relacionarnos con el mundo. Esta no solo desarrollaría el yo, sino que también permitiría la emergencia de la conciencia de grupo. Según Fisher, el método para que se desarrolle la conciencia de grupo es “que los miembros de un grupo se reúnan y cuando hablen entre sí vean que tienen problemas e intereses en común y que la causa no son ellos mismos sino otra cosa”. Así, se crearía un nosotros, que figura como “aquello por lo que se lucha y el agente de la lucha”. Una de las ventajas de la nomenclatura de conciencia de grupo es que incorpora las distintas formas de conciencia (clase, género, racial, etc.), por ende, esta se caracteriza por ser una postura política interseccional.

Un elemento interesante en este encuadre es pensar la música, con el ejemplo de la contracultura, como un articulador y catalizador entre las distintas conciencias y la conciencia de grupo. Como diría Fisher “la música alimentaba las luchas; la lucha alimentaba la música (…) en muchos sentidos, la cultura puede marcar el camino”.

El trabajo es, sin lugar a dudas, otra de las categorías centrales en el debate postcapitalista. Para el autor el concepto se ha relacionado con la represión, la lucha por los recursos y la escasez artificial de tiempo. En estricto rigor, la estrategia del capital sería inhibir y obstruir la posibilidad de trabajar menos y determinar nuestras propias necesidades, pero, en la actualidad, esto no sería un problema material, sino más bien de carácter político.

¿Por qué sería un problema político? Porque los avances tecnológicos nos permiten salir de la triada escasez/represión/rendimiento, lo que muestra la naturaleza variable del trabajo. Fisher argumenta esto en relación a la automatización del trabajo donde, en su faceta positiva, podría conllevar una revalorización o eliminación de los trabajos pesados y de cuidados, posibilitando, por ejemplo, una transformación radical de la esfera doméstica. Un aliciente a la posibilidad de trabajar menos y determinar nuestras propias necesidades.

En este contexto es plausible preguntarse o imaginarse una sociedad sin trabajo. Es más, algunos estudiantes de la cátedra de Fisher le preguntan a este: ¿Qué pasaría si no tuviésemos que trabajar?, ¿por qué haríamos las cosas que hacemos?

Para responder estas interrogantes, Fisher pone de ejemplo a los Beatles y a Wikipedia. En el primer caso, menciona que a principios de los sesenta estos habían ganado tanto dinero que no tenían que preocuparse por trabajar. Fue en ese momento donde surgieron “sus discos más experimentales e interesantes”, debido a que se liberaron del sufrimiento de tener que preocuparse por el salario. En relación al segundo caso, este es utilizado para ejemplificar una producción donde las motivaciones son distintas al lucro. Entre líneas, podemos identificar que existen otras alternativas que ponen en tensión las nociones de salario y trabajo.

Indudablemente el material del libro es un debate inacabado, no solo por el quiebre que significó la muerte de Mark Fisher, sino por el devenir mismo de las discusiones teóricas, las agendas políticas y los procesos socioculturales en curso. En cualquier caso, resulta más que interesante tantear lo que podrían ser aquellos futuros próximos, nunca olvidemos que lo que hoy es realista, en algún momento fue tachado de imposible.

Felipe Pérez Carvallo (Santiago, 1997). Antropólogo Social y Magíster en Antropología Sociocultural por la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como asistente de investigación en temáticas de niñez, juventudes y patrimonio cultural inmaterial.